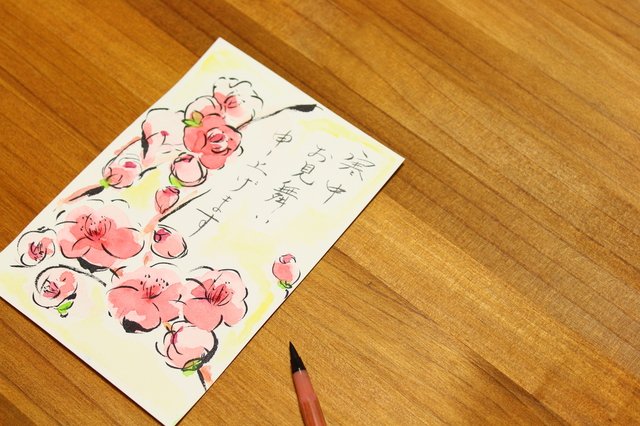

1月5日は二十四節気の「小寒」。池や川の氷も厚みを増し、寒さが厳しくなる頃です。小寒と大寒を合わせたおよそ1か月を「寒中」「寒の内・・・

2026年01月05日

寒さが厳しくなる「小寒」。「寒中見舞い」はこの時期に

2026年01月03日

令和8年は「午年」。「初詣」も混雑を避けてのんびりと

早くも正月3日となりましたが、初詣にはお出かけになりましたか?もともとはその土地を守る産土神や一族を守る氏神様に新年の挨拶をするも・・・

2026年01月02日

一年を占う「初夢」。抱負をしたためたい「書き初め」

新年を迎えて、「今年はどんな一年になるかしら」と気になりますね。昔の人は「初夢」にその年の運勢が表れるとして、夢の内容で新年の運勢・・・

2026年01月01日

令和8年のお正月。新年の希望を抱いて拝む「初日の出」

明けましておめでとうございます。2026年(令和8年)のお正月を迎えました。「正月」の「正」の字には「年のはじめ」「年があらたまる・・・

2025年12月31日

煩悩を払う除夜の鐘、年越しそばで新年に向かう

12月31日は「大晦日」。月末最後の日を晦日(つごもり、みそか)と呼ぶので、一年最後の晦日を「大つごもり」ともいいます。七十二候で・・・

2025年12月30日

不老長寿を願う薬酒「お屠蘇(とそ)」のいただき方は?

元日の朝、家族揃って新年のあいさつを済ませたら、まずいただくのがお屠蘇。御神酒(おみき)と同じ清酒のように思われがちですが、漢方薬・・・

2025年12月29日

「祝い箸」は「神人共食」のためのおめでたい箸

おせち料理やお雑煮をいただくときは、普段使いのお箸ではなく、「祝い箸」を使います。祝い箸は、末広がりの八寸(約24cm)で縁起が良・・・

2025年12月28日

幸せを願う「おせち料理」のいわれ

おせち料理は、正月に年神様にお供えする縁起物の料理ですから、料理の一つ一つにも縁起の良いいわれがあります。難しいものではないので、・・・

2025年12月27日

年神様に供える「おせち料理」の由来

もうすぐお正月。「おせち料理」の用意をする頃となりました。実は「おせち料理」はもともと正月だけのものではなく、節供の料理全般を「御・・・

2025年12月26日

七十二候「麋角解」。地方色も豊かな「雑煮」

12月26日から七十二候の「麋角解(さわしかのつのおつる)」になります。「麋」は大鹿のことです。鹿の雄は春に角が生えはじめ、冬のこ・・・